从旧民主主义末期开始,至1927年的20年间,天津的主要政治运动、新文化运动,尤其是中国成立前后的革命斗争,大都与李大钊有着不可分割的联系,而且不少是在他直接、间接的领导或影响下进行的。

李大钊在天津接触到了新思想,孕育了民主主义信念,初步成为民主主义者。李大钊在这里领导成立了天津社会主义青年团,还在这里向觉悟社的青年们宣传新思想,为天津培养了一批进步青年。他赤诚为人、身体力行的道德风范成为天津人民永远珍贵的精神财富,世世代代流传下去。

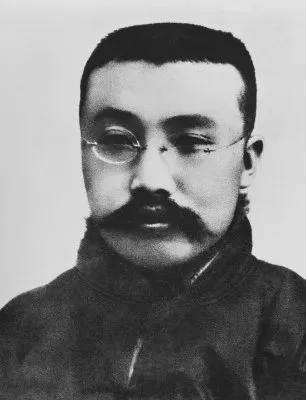

1889年10月29日,李大钊诞生在河北省乐亭县大黑坨村,这里距离中国北方名城——天津仅有100多公里。李大钊是遗腹子,父亲在他出生这一年春天就病逝了,祸不单行,在他一周岁半的时候母亲又因忧虑成疾离开人世。

大型党史人物纪录片《曙光》的主创人员之一杨仲达讲到:虽然我们现在看到乐亭的这个老家是一个青砖的大院,但实际上他生活的时候是很贫困的。李大钊在狱中曾经写过一个《狱中自述》,他提到了两个人,一个是把他养大的祖父,实际上不是他亲祖父,是他的大祖父,大爷爷。

根据父辈定下的婚约,和李大钊同村的赵纫兰十六岁就嫁入李家,在李家除了服侍年迈的祖父母,还要照料比她小六岁的丈夫,也正是因为赵纫兰过了门,李大钊才没有后顾之忧,有足够的精力学习,及至后来他能放心赴日留学,开始一生的革命生涯。

杨仲达介绍说,《狱中自述》实际上就是李大钊的自传,里面写道:“钊在校肄业6年”。“校”指的是哪?是天津的法政专门学校,均系自费。我家贫,只有薄田数10亩,学费所需皆赖内人辛苦经营。怎么经营?实际上李大钊讲是典当挪借。其实典当除了衣物、生活、家庭用具以外,就是卖地,地是最值钱的东西。卖地,然后挪借,李大钊才勉强毕业。

只有读书,不断学习新知识,才能更多地接触新思想,才能更深入地思考,寻找救国图强的正确道路,而天津,正是李大钊思想启蒙的重要之地。

北洋法政学堂旧址位于天津市河北区志成道33号,始建于1906年(清光绪三十二年),以后曾几度更名,如北洋法政专门学校、直隶公立法政专门学校等。这所学校是中国最早的政法类普通高校,也是中国主要创始人之一李大钊的母校。李大钊是该校第一届学生,1907年(光绪三十三年)至1913年在此求学6年,这是他系统学习最长的一段经历。

北洋法政学堂于1907年(光绪三十三年)8月正式招生,9月2日正式开课。最初学堂设专门科,仿效日本明治维新时期的法律学校规制,学制6年(预科、本科各3年),本科分法律、政治两系,另设职、绅两班,职班为司法科,绅班为行政科,学制一年半。

李大钊于1905年(光绪三十一年)考入官办的新式学校——永平府中学堂。1907年(光绪三十三年)夏天,他毕业考试合格后即可顺利进入保定直隶高等学堂学习,但有感于国势的衰微,急于寻找到挽救民族、振奋国家的良策,毅然放弃这一机会而来到天津。

据李大钊生前回忆说,当时,天津有三所学校正在招生,一是北洋军医学校,二是长芦银行专修所,三是北洋法政学堂。他不想做军医,所以没有报考。他也报考了长芦银行专修所,并且也被录取,但他认为,学会理财之道,只能让自己富有,有悖于自己平素的志向,遂选择了同时录取他的北洋法政学堂,在走上革命道路前自主选择迈出了关键一步。

李大钊在北洋法政学堂的预科英文甲班(也称英文一班)学习3年,毕业后升入正科的政治经济科本科学习3年。

北洋法政学堂是为培养高层法律和政治人才而开设的一所高校,李大钊在津求学的6年,正是风云激荡、历史剧变的时代。在此期间,李大钊先后经历了请愿国会、辛亥革命、国会制宪等重大历史事件。通过系统接受西式法政教育,李大钊深感“随政治知识之日进,而再建中国之志趣,亦日益腾高”。

除了规定课程外,他还如饥似渴地研读《社会契约论》等西方资本主义民主、法治方面的书籍。书中关于“国体与政体”“民主政体”的论述,仿佛给他打开了接触一扇思想之窗,使他开阔了视野,解放了思想,让他认识到民主政治是人类社会发展的必然,并对中国制定实施宪法、建立民主政治给予极大关注和研究探索。

在勤奋学习之余,李大钊积极投身到风云激荡的社会洪流中,接受革命思想的洗礼。

1905年(光绪三十一年)9月,清廷宣布预备立宪后,直隶民主人士很快行动起来。1908年(光绪三十四年)7月,天津县议事会召开会议,温世霖、孙洪伊等都是会员。同年8月,他二人和王法勤等进京递交请愿书,要求提前召开国会,拉开请愿国会运动的序幕。激烈的立宪运动让北洋法政学堂师生深受感染,1909年(宣统元年)11月26日,包括李大钊在内的百余名师生前往顺直谘议局参观并旁听。

1910年(宣统二年)12月,天津学生发起第四次立宪请愿活动,天津各界集会,多所学校罢课,李大钊积极参与其中,被推举为该校8名代表之一,参加了请愿国会运动的全部重要活动。同年12月15日下午,直隶、山东、四川各省在津学生代表1300多人在天津西马路宣讲所开会,李大钊代表法政学堂参加会议。会议讨论持续到晚上7点多,大家一致认为,东北局势危险万状,非开国会不能挽救,遂决定继续进行请愿国会活动。

12月20日,李大钊参加了在广东会馆举行的各校学生大会,温世霖被推举为活动总代表并宣读了请愿书。会后大家至天津商会和县议事会,联合天津县议员、董事和谘议局议员计3859人,一起到直隶总督府请愿。直隶总督兼北洋大臣陈夔龙会见了代表,经过长达一个小时的谈判,陈夔龙答应把学生们的要求上奏朝廷。学生们满怀胜利的喜悦而归。但李大钊却怀疑陈夔龙的诚意,他说:“他们哪有好心,准备上当吧!”事实证明,李大钊的判断是正确的。学生们一回校,校方即动员复课。一名孙姓学生当场划伤手臂以示抗议。第二天,直隶提学使召集会议,决定派巡警到各校让学生表态,拒绝复课的一律遣送原籍。

在请愿活动中,李大钊对孙洪伊极为钦佩,孙洪伊也非常赏识李大钊的博学多才,二人遂在运动中结为好友。请愿活动让李大钊接受了民主思想的熏陶,奠定了他早年革命活动的思想基础和人事基础。

李大钊在残酷的革命斗争中积极实践,努力探索,得到了锻炼,经受了考验,敢于担当,矢志不渝。1912年,他已经成为北洋法政学堂的骨干,因“怵于亡国之痛”,遂组织编译多种反帝爱国书籍,倡导维护国家主权。

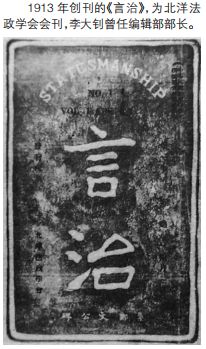

1913年,在孙洪伊等人的赞助下,李大钊等创办了《言治》月刊,担任编辑部部长,并以之为阵地,相继发表诗文35篇,分析政治形势,阐述政治主张,思想日趋成熟。这些文字针砭时弊,宣传民主,倡言民权,拳拳爱国之心溢于言表,读之令人不由血脉偾张,以其极富感染力的思想情感,深深影响着许多有志青年投身报效祖国。

李大钊于1913年从北洋法政学堂毕业后,到日本东京早稻田大学政治本科学习。1916年6月,李大钊离开日本回国。俄国“十月革命”胜利后,他备受鼓舞,连续发表文章和演讲,热情讴歌“十月革命”。在宣传十月革命过程中,他的思想认识迅速提高,由一个爱国的民主主义者转变为马克思主义者。

李大钊从离开日本回国至1927年英勇就义,曾多次来津回母校。根据现有资料,他至少回母校三次:

第二次是1916年12月到母校参加庆典,并于次年6月发表《天津法政专门学校校长及教务长易人》的报道;

第三次是1923年12月参加母校校庆及一系列重要活动,并于23日在天津学术演讲会以“历史与人生观”为题演讲。30日,又在北洋法政专门学校首次校庆会上发表题为“十八年之回顾”的演讲。他说:“那时中国北部政治运动,首推天津,天津以北洋法政学校为中心,所以我校在政治运动史上很是重要。”他勉励全体师生“不要回顾,不要踌躇,一往直前……为整顿我们的国家,恢复我们的民族”而“齐心努力”。表现出对母校的浓浓深情和对“法政”学子的殷切期望。

1916年12月11日,李大钊、白坚武、张泽民等法政校友回津参加直隶法政校友会,停留6日,参加了众多政治活动。1917年3月,直隶公立法政专门学校校长张云阁因故辞职,直隶籍国会议员张馨吾等就曾策划推荐李大钊继任校长。此后,白坚武、张泽民等先后找到张璧堂、张新吾、李采言、崔叔和等人商议此事,但不知何故,最后未获成功。

在指导天津革命运动过程中,李大钊极为关注党团组织的创建。在他的指导和帮助下,1920年11月,北京支部张太雷和原觉悟社成员谌小岑在天津组建社会主义青年团小组。1921年中国成立后,李大钊负责党在北方的全面工作,并任中国劳动组合书记部北方区分部主任,天津党组织也是在李大钊的领导下逐步建立和发展起来的。二、三、四次全国代表大会上均当选为中央委员。国共合作期间,在帮助孙中山确定联俄、联共、扶助农工三大政策和改组工作中起了重要作用。1924年9月,中国天津地方执行委员会正式成立,形成天津革命斗争的领导核心,推动天津现代革命运动呈现崭新局面。

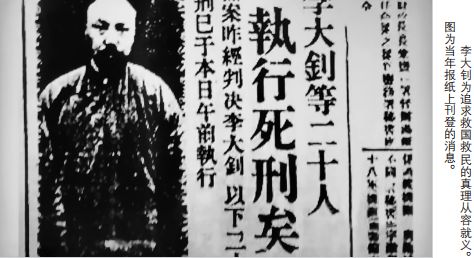

1927年4月6日,奉系军阀张作霖勾结帝国主义,在北京逮捕了李大钊等80余人。被捕的当天下午,李大钊就被讯问。他虽回答了审讯中提出的所有问题,但却从未透露党的任何有效信息,反而还宣传了党的主张。

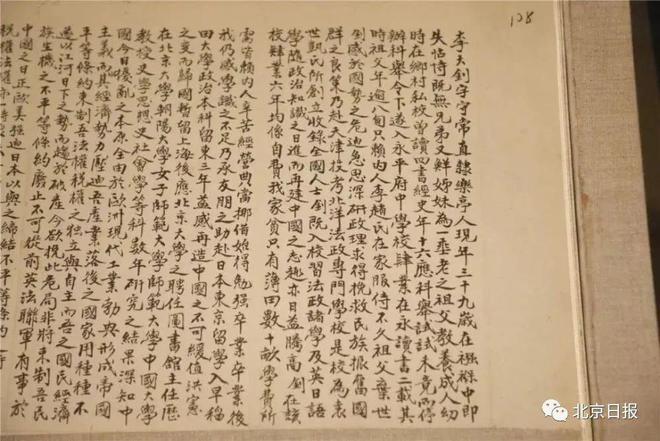

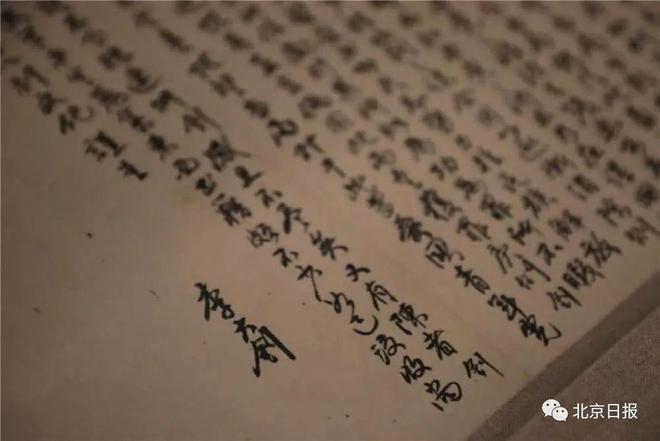

李大钊被捕后,在狱中度过的22天,被施以多种酷刑,百般折磨,电椅、老虎凳、用竹签插手指,甚至竟被残忍地拔去了指甲。他却铮铮铁骨,一片丹心,用血迹斑斑的双手,在《狱中自述》中写道:“钊自束发受书,即矢志努力于民族解放之事业,实践其所信,励行其所知。”

在“自述”中,李大钊回顾了,自己壮烈的、革命的一生,表达了坚定的信仰和伟大的抱负,宣传了反对帝国主义、改造中国的革命主张,全文只字没有泄露党的机密。为了保护被捕的其他同志,他在自述中表示“负其全责”,

要敌人“对于此等爱国青年,宽大处理,不事株连。”将者大无畏的精神体现得淋漓尽致。

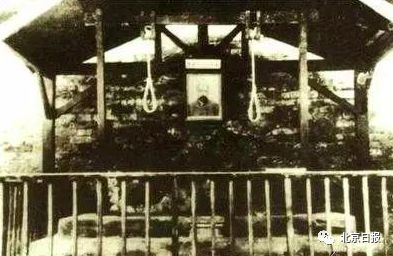

1927年4月28日,奉系军阀安国军总司令部等组成的特别法庭对李大钊案件进行“军法会审”,决定对李大钊等判决绞刑,立即执行。李大钊和其他革命者共20人被绞杀在西交民巷的京师看守所,牺牲时年仅38岁。

就义前,他从容地看了看风中摇曳的绞索,第一个登上了绞刑台,作了此生最后一次演说:“不能因为反动派今天绞死了我,就绞死了伟大的,在中国必然得到光辉的胜利”。

李大钊的一生虽然短暂,却与天津有着密切联系。他以北洋法政学堂为起点寻求真理,走向革命;以毕生精力探索救国救民道路,推动天津革命运动,感召众多进步青年投身革命。特别是北洋法政学堂一直延续着优良的革命传统,之后虽经多次易名变迁,广大师生始终积极参加党领导的革命运动和抗日斗争,成为北方党组织的重要革命活动阵地。

综合 城市记忆故事 天津党建先锋 天津日报 天津关工委 光辉的足迹 北京日报 北大二院旧址 中国教育报kaiyun入口开云中国网站