今天是3·15国际消费者权益日,备受瞩目的2024年央视3·15晚会即将揭开神秘面纱。

自1991年举办首场3·15晚会以来,这场消费者心中的年度盛会已连续举办了33届。33年间,3·15晚会俨然已成为一个消费符号,每年都掀起巨大的讨论声浪。哪些品牌曾在3·15晚会上被公开点名?这些品牌现在怎么样了?我们根据视频资料及公开报道,进行了梳理。

1991年3月15日晚8点,名为“国际消费者权益日消费者之友专题晚会”的节目在中央电视台直播。晚会采用现场报料形式,十几部热线电话全程火爆,消费者维权意识被燃起,3·15晚会就此火了。33年间,3·15晚会经历了多种形式变迁。从90年代的文艺节目中穿插个别专题案例,由权威部门发布质检结果,到逐渐形成专题报道为主、穿插消费提醒的形式,随着时间推移,晚会对消费侵权现象的曝光力度越来越大,点名的品牌/单位数量也明显增加。

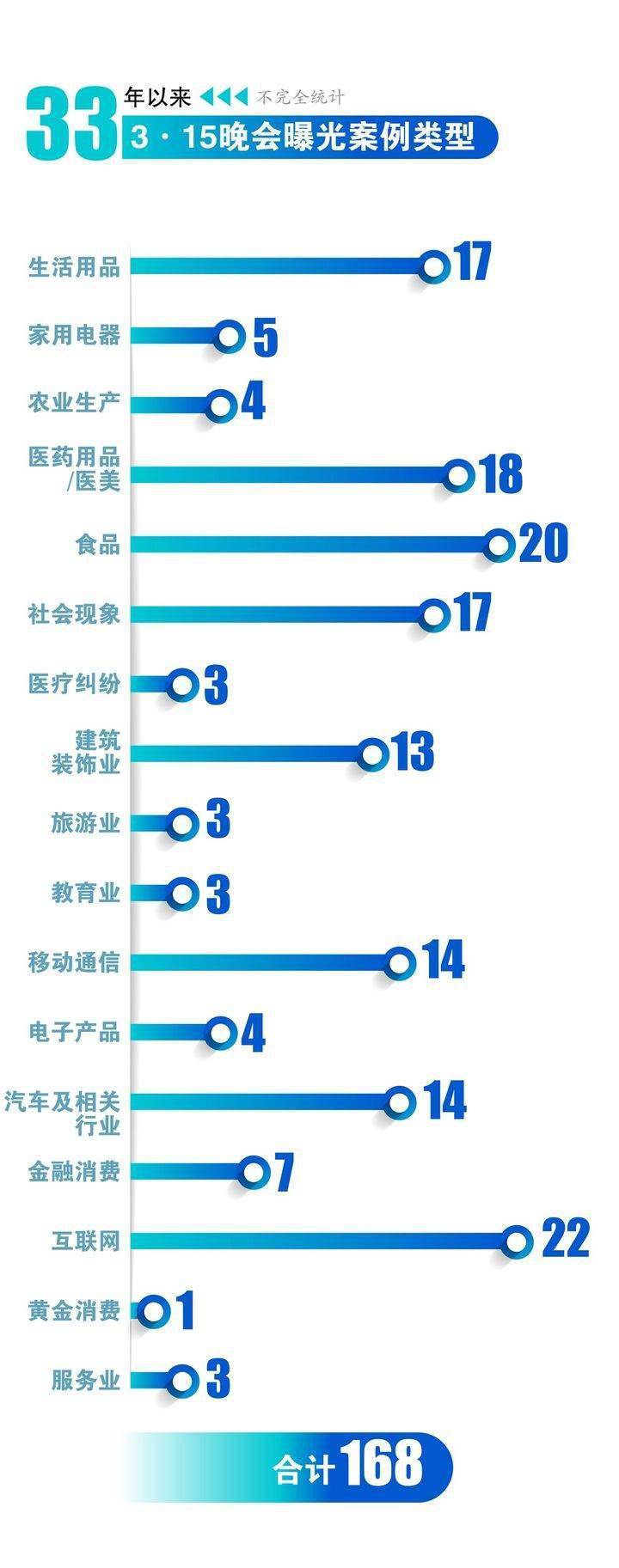

据不完全统计,33届3·15晚会共曝光了168个侵权案例,直接点名品牌/单位328个。这其中,互联网行业、食品行业、医药用品/医美行业数量最多,生活用品、移动通信、汽车及相关产业紧随其后。特别是2019年以来,3·15晚会每年曝光的侵权案例都在8个以上,“危险的辣条”“女主播背后的秘密”“‘土坑’酸菜”等话题在互联网上引发持续的讨论,一系列幕后公司被曝光。

随着经济社会发展,消费市场蓬勃生长,为消费者带来更多选择的同时,也催生出了更多样化的消费纠纷。3·15晚会的前10年,曝光内容集中在日用品、商场、农业生产等朴素的民生领域。2000年后,随着kaiyun网站手机逐渐普及,垃圾短信、电话诈骗成了消费者的痛点。而到了2013年前后,互联网、汽车等领域的消费纠纷逐开始渐占据主流,曝光数量大大增加,直播、刷单、医美等新兴话题也逐渐出现在曝光名单中。

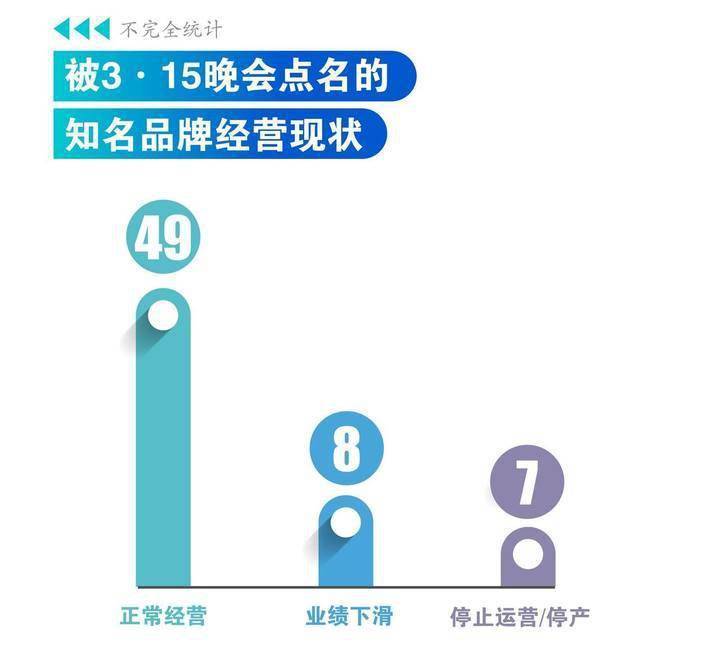

据不完全统计,328个被3·15晚会公开点名的品牌/单位中,过半数处于正常经营状态,66家被吊销或注销,43家“查无此牌”无法搜索到目前状态,16家停产或关闭,12家经营异常,还有7家已经改名换姓另起炉灶,另有3家被收购。

值得一提的是,被吊销或注销的品牌/单位中,大多是因3·15晚会的曝光被查处或受到重创倒闭。而改名换姓的7家企业,基本只是换汤不换药,仍在经营相似业务。如2013年被曝“安卓系统手机应用软件严重窃取用户资料”的两家涉事公司深圳华移科技有限公司、北京力美广告有限公司分别更名,但主营业务仍然与之前相似。2007年被曝私自添加保险粉的苏州天水味精食品有限公司,虽已变更为“云尔达智能科技(苏州)有限公司”,但主营业务也仍然与味精相关。

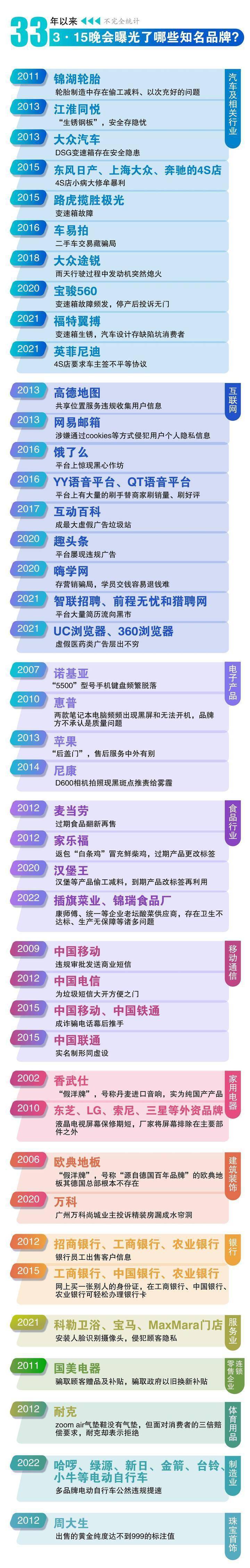

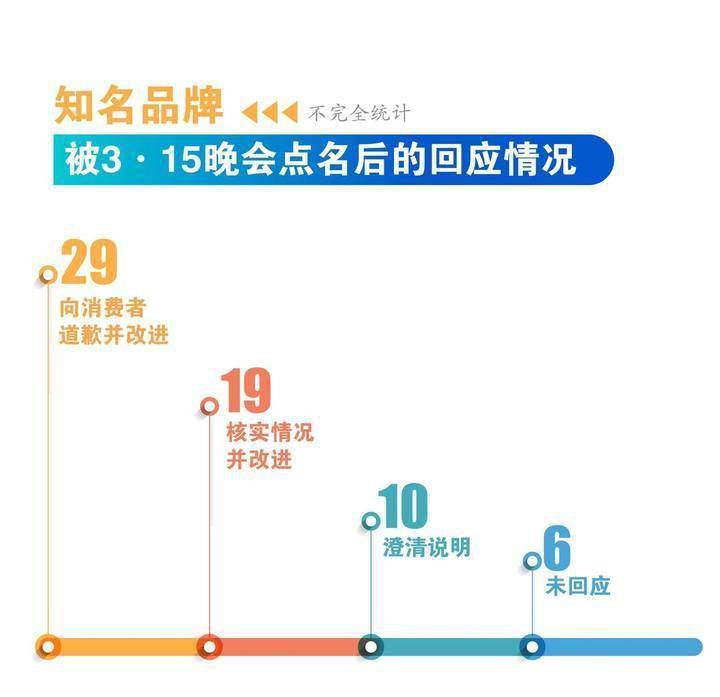

当然,被曝光的品牌中,知名品牌收获的关注尤为多。据不完全统计,历年3·15晚会,共有64个知名品牌被点名,其中汽车及相关行业品牌占比最高,变速箱故障则是汽车品牌被曝光的主要问题。紧随其后的是互联网行业,个人信息泄露及虚假广告备受关注。

锦湖轮胎、江淮同悦、插旗菜业确实因3·15晚会的曝光业务受到冲击,业绩下滑。不过锦湖轮胎与江淮汽车都在后期找到解决办法,携手其他企业共同走出困境,但因“‘土坑’酸菜”事件被曝光的插旗菜业当前境况则相当危险,目前公司股东全部股权已被出质。

而诺基亚、惠普、家乐福、英菲尼迪等则因受到行业变化的冲击,未能跟上步伐,开始掉队。

此外,宝骏560汽车、福特翼搏、互动百科等品牌更多是因为产品本身更新迭代,迎来停产或下线的结局。

平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。